Ne craignant pas la critique d’être taxée de tautologie, Madame de Sade est une pièce de Mishima et cette pièce est mise en scène par Alfredo Arias et 1 + 1 = 2.

Yukio Mishima, plus connu en France comme écrivain, a écrit "Madame de Sade" pour le Shinjeki, nouveau genre théâtral japonais issu du théâtre occidental représentant le renouveau par rapport au Kabuki et au Nô.

L’écriture de cette pièce part de faits réels comportant sinon un mystère du moins un dénouement inattendu et donc inexplicable. C’est la vie de Madame de Sade, l’épouse du fameux marquis, qui le soutint pendant toutes ses années d’exil et de prison et l’abandonna dès qu’il devint libre.

Mishima donne une interprétation mystique de cette rupture : complice de son mari, elle le défend avec exaltation jusqu’au moment où elle comprend que la seule manière de s'unir à lui est d'entrer au couvent pour suivre le chemin de traverse menant au ciel qu’il a défriché.

Mais cette pièce est à plusieurs lectures à partir de la seule certitude qui est sa participation à certains débordements de son mari. On peut y voir une femme rebelle qui, emprisonnée dans le carcan historique et familial trouve, par époux interposé en quelque sorte, le moyen de proférer des croyances qui encourt la réprobation morale de la bonne société de l’époque et ce jusqu’à la libération d’un époux devenu vieux qui se réfugiera dans la folie.

Plus traditionnel, Renée se fait un devoir de soutenir et défendre son époux condamné pour sa dépravation en termes de devoir conjugal et chrétien face à l’opprobre tant familiale que sociale : la vertu au soutien du vice, encore qu’elle ne soit pas tout à fait innocente en la matière. Dès lors que le marquis retrouvait la liberté ce devoir n’existait plus et elle part expier ses fautes dans un couvent.

Autre lecture possible, celle d’une femme qui maintient, malgré l’éloignement, une relation fusionnelle avec son époux dont elle fût complice ("Donatien c’est moi !") jusqu’au moment où elle découvre qu’elle n’était qu’un personnage, celui du roman Justine ("Justine, c’est moi !") et qu’en réalité loin de participer de cette liberté de mœurs elle, comme d’autres, s’est laissé manipulée pour nourrir l’œuvre de son mari ("Nous sommes emprisonnés pour lui. Nous avons vécu, agi, gémi, pleuré et crié uniquement pour lui donner matière à compléter son affreux roman").

La pièce retrace son itinéraire au sein de la demeure paternelle face à une maitresse femme, qui manie bien le fouet de l’ordre social, sa mère Madame de Montreuil.

Alfredo Arias, grimé en gros poupon nippon portant masque japonais, perruque de geisha et , qui va progressivement revêtir le kimono rituel et engonçant, symbole du respect de la tradition et de l’ordre établi, campe une Madame de Sade à la gestuelle syncopée, déclamante, totalement irréaliste face à Michel Hermon, époustouflant comédien, dans le rôle de Madame de Montreuil dont le smoking du début de la pièce, symbolise du pater familias qui en l’absence du père et du mari règne sur la maisonnée.

Autour d’elles gravitent aux deux extrêmes la comtesse de Saint-Fond tenancière de bordel et la sainte baronne de Simiane, la servante fidèle et Anne, la sœur cadette qui a également été la maîtresse du marquis.

Ce soir-là, le spectacle a été très frileusement applaudi, la plupart des spectateurs restant assis, comme abasourdis, par tant d’extravagance au sein du temple de la culture qu’est Chaillot. Encore que tout intellectuel qui s’en vante n’est pas sans ignorer qui est Arias et ne se retrouvait pas dans cette salle par hasard. Envie d’un frisson sans doute à l’instar des biens-pensants, telle la sainte baronne de Simiane directrice d’un couvent que le récit des tribulations sadiennes plonge dans des émois hypocrites.

Mais il est patent que le spectacle d’Arias déconcerte. Et ce pour de multiples raisons.

Le décalage entre le 18ème siècle français, époque des dentelles et du libertinage lunaire sur air de clavecin et les références au théâtre japonais que sont les jeux d’ombres chinoises, le monopole des hommes sur la scène théâtrale.

Le décalage entre le texte précieux et métaphorique du 18ème siècle, en résonance avec la parole judéo-chrétienne, avec le style superbe d’André Pierre de Mandiargues, et son interprétation par des acteurs latino-américains dont le jeu et l’accent s’apparentent à ceux des télénovelas.

Le mélange des genres au sens artistique comme au sens humain : confusion des genres avec une pièce de théâtre transformée en spectacle de music-hall, Arias ayant toujours célébré la féerie du déguisement et confusion des sexes avec en l’espèce un travestissement incomplet qui dérange. En effet, les comédiens ne sont pas totalement travestis, ce qui les rapprocheraient des acteurs japonais traditionnels. Ils ne revêtent que quelques attributs vestimentaires hyperféminins aisément décodables comme insignes de la vertu ou signes du vice.

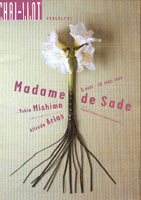

La surabondance des métaphores, Arias, estimant que Sade ne peut être considéré que par images et par symboles, multiplie les signes. L’affiche, à l’image de l’ambivalence de l’être humain, donne le ton : la tige d’un lys blanc, symbole de la pureté et de la vertu, se termine en fouet instrument du vice, paravents de papier, lit, lieu du sexe et du crime, transformé en ring de boxe avec tapis et boudins en toile à matelas, drapeaux bleu-blanc-rouge…. Mais leur déchiffrage devient laborieux et la scénographie empiète sur le fond.

Et puis, et surtout, un jeu très éloigné du réalisme et de la psychologie. Mais ne s’agit-il pas de la marque de fabrique d’Arias ?