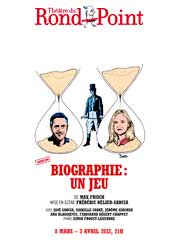

Comédie dramatique de Max Frisch, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia, avec José Garcia, Isabelle Carré, Jérôme Kircher, Ana Blagogevi, Ferdinand Régent-Chappey et le pianiste Simon Froget-Legendre.

Quand on lui demandait ce qu'il fallait comprendre de sa pièce, "Biographie : un jeu", l'auteur suisse allemand Max Frisch répondait qu'il n'y voyait, à l'instar du titre, qu'un jeu sans autre signification que de permettre à son personnage principal, le professeur Kürmann (José Garcia), de voir ce qui serait advenu si l'un des événements principaux de sa vie, la rencontre avec Antoinette (Isabelle Carré), sa future seconde femme, ne s'était pas passée comme elle avait eu lieu et qu'il avait une seconde chance pour que cela se passe autrement.

Tel que Frédéric Bélier-Garcia s'est emparé de cet argument, on se croirait plutôt dans un "à la manière d'une pièce anglaise", voire dans un scénario de Claude Lelouch, que dans une pièce d'origine germanique. On imaginerait bien qu'Alain Resnais en ait tiré quelque chose de voisin de son "Smoking/No Smoking" avec Pierre Arditi et Sabine Azéma.

Si le principe du " si c'était à refaire" ou d'"une autre vie, une autre chance" - titres, comme par hasard, de films emblématiques du réalisateur d'"Un homme et une femme" - est distrayant et permet aux protagonistes de reprendre avec quelques variations les mêmes scènes et peu à peu d'avancer là où on ne pensait pas aller dans la version liminaire, on est surtout devant une habile mécanique dont la qualité tient dans la qualité de son début toujours recommencé.

Pour être clair, il suffit d'une bonne première scène, des acteurs capables de jouer avec rythme ce "Un jour sans fin" sans Bill Murray, pour que tout s'enchaîne inexorablement vers son dénouement un peu moins de deux heure plus tard.

La dynamique mise en œuvre par Frédéric Bélier-Garcia est ainsi très mécanique et l'on aura du mal à juger José Garcia et Isabelle Carré, enserrés dans un dispositif où ils n'ont guère d'autonomie et qui n'a pas besoin qu'ils s'autorisent des prouesses dans leurs jeux respectifs.

Ainsi, Isabelle Carré, rompue à l'art théâtral et José Garcia qui n'était pas monté sur les planches depuis vingt ans, réagissent différemment : la première accepte de ne pas avoir à jouer à fond l'émotion, de rester toujours en-deçà, alors que le second se désespère à devoir constamment reprendre à chaque fois dans le même registre, ce qui l'empêche de déployer sa palette théâtrale.

Au fond, le seul rôle où l'acteur conserve une autonomie de jeu est celui du "Monsieur Loyal" qui supervise avec ces deux adjoints (Ana Blagogevic et Ferdinand Régent-Chappey) le tour que prend la relation entre les deux époux. Jérôme Kircher est à son meilleur dans ce personnage de démiurge sensé obéir aux "desidératas" du professeur Kürmann.

La grande scène du Théâtre du Rond-Point donne l'impression que le metteur en images du couple opère en cinémascope. La présence d'un pianiste (Simon Froget-Legendre) pendant toute la représentation renforce cette idée qu'on est dans un film où les éléments de décors d'Alan Ho Van vont et viennent au gré des rectifications permanentes du scénario originel.

Un film qui aurait bien des analogies avec "Le Mépris" de Jean-Luc Godard puisque, finalement, le spectateur voit se déliter un couple à mesure qu'il découvre comment il est supposé avoir évolué au cours des années.

Quand le jeu s'achève et s'épuise, le spectateur conclura sans nul doute que cette contemplation d'un couple en perdition se suit sans déplaisir. Mais il reconnaîtra aussi que la démonstration de Max Frisch est d'emblée un peu décevante et qu'on ne peut en imputer ni le metteur en scène ni les acteurs qui s'appliquent à défendre un théâtre trop prisonnier d'un dispositif dont l'effet ludique est désormais daté.