Le Musée d'Orsay accueille une très attendue exposition organisée en collaboration avec le Museum of Modern Art de New York et la Réunion des Musées Nationaux consacrée au peintre belge "James Ensor".

Connu du grand public essentiellement comme le peintre des masques, James Ensor est l'auteur d'une oeuvre polymorphe qui résiste à toute tentative de classement des historiens d'art qui, en désespoir de cause, le présentent comme une figure majeure de l'avant-garde belge de la fin du 19ème siècle anticipé tous les mouvements modernes. .

Les commissaires de l'exposition, Laurence Madeline, conservateur au Musée d'Orsay, et Anna Swinbourne, conservateur au MOMA, ont effectué une sélection rigoureuse d'oeuvres des années 1880-1895, période la plus créatrice et la plus représentative d'un peintre hypersensible, persuadé d'être un génie, dont l'éreintement par la critique de son temps va exacerber un sentiment de persécution qui le conduira non seulement à un développer un processus de martyrisation mais également à devenir un contempteur satirique de ses contemporains.

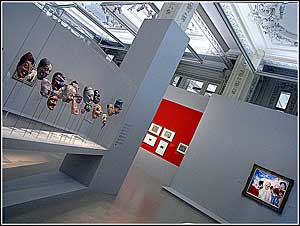

Les

oeuvres picturales et graphiques, ainsi que les objets ayant

appartenu à James Ensor qui ponctuent le parcours de

l'exposition font l'objet d'une présentation très

réussie.

Les

oeuvres picturales et graphiques, ainsi que les objets ayant

appartenu à James Ensor qui ponctuent le parcours de

l'exposition font l'objet d'une présentation très

réussie.

La scénographie de Pascal Rodriguez, par une combinaison dynamique de cimaises, permet de scander judicieusement le parcours circonvutionnaire de l'exposition organisé en quatre sections thématiques.

Ainsi la première salle induit une perspective en ligne de fuite qui conduit à la fameuse toile "La mangeuse d'huitres" refusée au Salon d'Anvers qui constitue la première d'une longue série d'humiliations douloureuses et de blessures narcissiques.

L'art-Ensor, un kaléidoscope stylistique

A travers quatre focus, la modernité, la lumière, la satire et le culte du moi du peintre au 112 autoportraits, le propos de l'exposition, "montrer le jeu de rupture et de continuité perpétuellement pratiqué par Ensor", permet effectivement une vision synthétique de la production foisonnante d'un peintre à la personnalité complexe dont l'hypersensibilité exacerbée constitue sans doute à la fois la pierre angulaire et la pierre d'achoppement de son oeuvre.

Né

dans un milieu familial excentrique, fuyant l'Académie

des Beaux Arts de Bruxelles qu'il qualfie de "boîte

à myopes", isolé volontaire dans la maison-magasin

de souvenirs familiale d'Ostende qui est sa tour d'observation

du monde, doté d'un ego surdimensionné, Ensor

est un jeune peintre naturaliste qui pratique le tachisme, style

pratiqué par les artistes réalistes belges.

Né

dans un milieu familial excentrique, fuyant l'Académie

des Beaux Arts de Bruxelles qu'il qualfie de "boîte

à myopes", isolé volontaire dans la maison-magasin

de souvenirs familiale d'Ostende qui est sa tour d'observation

du monde, doté d'un ego surdimensionné, Ensor

est un jeune peintre naturaliste qui pratique le tachisme, style

pratiqué par les artistes réalistes belges.

Sa recherche sur la lumière, qui s'inscrit dans la tradition de la grande peinture du Nord, est, chez lui, perçue dans une vision mystique et donne une iconographie religieuse illuminée et syncrétique du symbolisme et de la métaphysique.

Avec

ses compositions de halos lumineux, notamment la série

"Visions - Auréoles du Christ ou les sensibilités

de la lumière", il proclame être le découvreur

d'une nouvelle peinture de la lumière : "La forme de la

lumière, les déformations qu'elle fait subir à

la ligne n'ont pas été comprises avant moi".

Avec

ses compositions de halos lumineux, notamment la série

"Visions - Auréoles du Christ ou les sensibilités

de la lumière", il proclame être le découvreur

d'une nouvelle peinture de la lumière : "La forme de la

lumière, les déformations qu'elle fait subir à

la ligne n'ont pas été comprises avant moi".

James Ensor fait également le grand écart entre l'impressionnisme et l'expressionnisme ("Les terribles tribulations de Saint Antoine").

1890, James Ensor embrasse la voie de la caricature, de la satire, du grotesque et du burlesque qui, puisant dans les arts populaires des fêtes macabres et des carnavals des villes flamandes, épingle ses ennemis ("Les mauvais médecins", "Le repas des maigres").

Le carnaval et les masques font également partie de la tradition familiale.

James

Ensor devient le peintre des masques avec tout ce que représente

le masque en terme de jeu, de travestissement et d'instrument

de diversion de la mort.

James

Ensor devient le peintre des masques avec tout ce que représente

le masque en terme de jeu, de travestissement et d'instrument

de diversion de la mort.

Les toiles de cette période aussi ambigues et macabres que vives sont les couleurs constituent un corpus de chefs d'oeuvre inégalés ("Les masques scandalisés", "Ensor aux masques", "Les Masques raillant la mort", "L’Intrigue").

La dernière section de l'exposition est consacrée aux autoportraits. Ensor est son propre modèle qu'il met en scène au terme de variations fantasques, de la figure christique au viellard en passant par le hareng saur.

Dans son essai sur le peintre et l'image figurant dans le catalogue de l'exposition, Laurence Madeline procède à une analyse éloquente : "Du rapin à l'artiste somptueux, Ensor est un seigneur. De l'artiste somptueux au hanneton, Ensor est un fou. Du hanneton au Christ, Ensor est un martyr. Du Christ au hareng saur, Ensor est un symbole. Du hareng saur au squelette, Ensor est mort. Retour au peintre somptueux, Ensor est ressuscité. Du ressuscité au vieillard, Ensor est un peintre perpétuel."