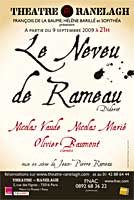

Texte de Diderot, mise en scène de Jean-Pierre Rumeau, avec Nicolas Vaude et Nicolas Marié, accompagnés au clavecin par Olivier Beaumont.

Les manuels scolaires de notre adolescence nous ont longtemps induits en erreur : en réduisant Diderot au seul rôle de maître d’œuvre de l’Encyclopédie, ils en ont fait une figure historique et philosophique majeure du siècle des Lumières… reléguant au second plan le brillant écrivain qu’il avait aussi (et surtout) été.

Cette image tronquée tient au fait que les œuvres littéraires les plus importantes de Diderot ont été découvertes et commentées après sa mort : si "Jacques Le Fataliste" est paru en feuilleton de son vivant, il ne fut repris en volume et n’accéda au statut de chef d’œuvre que bien plus tard, de manière posthume.

Et que dire du "Neveu De Rameau", ce génial dialogue-combat entre un sage philosophe et un jeune illuminé ? Conservé dans ses tiroirs par l’auteur, il transita par l’Allemagne où il ne fut découvert qu’au XIXe siècle grâce à une traduction de Goethe… laquelle servit de base à une re-traduction française, occasionnant un retour en grâce dans son pays d’origine, bien des années après sa disparition.

La publication mouvementée de ce texte tient évidemment à son contenu, trop politiquement incorrect pour envisager d’être publié en son temps. Si Voltaire, provocateur officiel, fut plus d’une fois embastillé pour ses écrits (qui nous semblent parfois bien anodins, aujourd’hui)… on n’ose imaginer ce qu’il serait advenu de Diderot si ce texte-là était paru de son vivant, tant il tire à boulets rouges (d’autant plus puissants qu’ils sont magnifiquement énoncés) sur l’hypocrisie constitutive des rapports de famille, de classe, de pouvoir, etc.

Concrètement, l’ouvrage se présente comme un dialogue philosophique entre un narrateur s’exprimant à la première personne, philosophe de son état, et un jeune homme excentrique, neveu velléitaire du célèbre compositeur Jean-Philippe Rameau, dont la réussite (rageante) met d’autant mieux en lumière l’échec de sa propre existence.

Pour autant, ce neveu n’est pas complètement un raté, et le penseur bonhomme prend parfois plaisir à écouter ses enfantillages, surpris d’y trouver tout de même, au milieu d’un nombre incalculable d’horreurs, quelques traits d’esprit témoignant d’une vraie sensibilité (derrière l’épaisse couche de vilenie autoproclamée).

Ils évoquent ensemble la meilleure manière de faire sa place dans cette société, et à quel degré de "pantomime" (au sens courbettes et hypocrisies) il faut parfois s’abaisser pour cela. Au cours du dialogue, la répartition des qualités évoluera quelque peu, et l’on s’apercevra que le bon philosophe n’est pas exempt d’une certaine rouerie… tandis que le coquin s’avère, à maintes reprises, bien plus sage qu’on aurait pu croire.

On l’a dit, le texte est brillantissime et chaque phrase ou presque recèle un mot de génie susceptible de nous mettre l’esprit en branle. Diderot s’autorise tout, et même un détour par la saine grossièreté pour évoquer certains arrangements avec le pouvoir : on goûte en particulier la réflexion sur les différents sens (propre et figuré) de l’expression "baiser le cul" (le plus propre n’étant pas celui qu’on croit) ; ou une comparaison osée pour décrire Rameau, siégeant entre un financier et un curé "comme un vit majestueux entre deux couilles" !

On aime aussi la manière dont cette discussion "entre hommes" effleure l’autre sexe : les notations sur le physique de ces dames sont tantôt grivoises (l’auteur des "Bijoux Indiscrets" en connaît un rayon sur le sujet) tantôt poétiques ; la misogynie (féroce) y est empreinte d’un tel esprit, que même les spectatrices présentes ce soir-là n’y trouvèrent rien à redire, et ne purent s’empêcher d’en rire.

Enfin, toute la réflexion sur la société et les diverses manières de se faire une place au soleil paraît encore d’une folle actualité… et l’on se rend compte (avec consternation) que rien n’a vraiment changé, malgré la Révolution et ce qui a suivi. C’est cette pertinence satirique-là qui fait toute la modernité polémique du texte - écrit par ailleurs dans une langue si joliment stylisée que jamais les imparfaits du subjonctif n’y semblent poussiéreux…

Sur la scène du Ranelagh, les comédiens Nicolas Vaude et Nicolas Marié ont adapté eux-mêmes le texte et se partagent la partition avec délice, accompagnés du claveciniste Olivier Baumont pour quelques interludes évoquant la musique de ce temps (en premier lieu le grand JP Rameau, bien entendu).

Nicolas Marié est un philosophe patelin, toujours à mi-chemin entre bonhomie et suffisance, sympathie rigolarde et gentil mépris à l’égard de son duettiste. Nicolas Vaude met toute son âme (et des hectolitres de sueur !) à faire du neveu un énergumène très agité ; sa composition est risquée, sur le fil entre cabotinage éhonté et facétie inspirée… la seconde l’emportant in extremis, en bout de course.

Ce beau spectacle nous fait sentir toute la richesse des problématiques de Diderot, et pourra réconcilier les spectateurs réticents (notamment scolaires) avec l’écriture du XVIIIe siècle, qui est tout sauf dépassée. La mise en scène de Jean-Pierre Rumeau est toute entière tendue vers cette restitution accessible et gourmande : elle ne cherche pas midi à quatorze heures et fait de l’interaction entre les comédiens sa principale vertu. La seule audace (très relative) se situe dans les interludes au clavecin, parfois assez longs, nous plongeant dans une étrange torpeur contemplative.

De fait, le spectacle ne jure pas avec les lambris de ce vieux théâtre du 16ème arrondissement : c’est de la belle ouvrage classiquement faite, sans parti pris ouvertement personnel ou audacieux. Les tenants d’un art dramatique plus novateur en seront pour leurs frais et pourraient qualifier de "réactionnaire" cette esthétique axée sur le seul plaisir du jeu…

On leur objectera que le dialogue de Diderot est encore suffisamment fort et actuel pour ne pas réclamer de redondance stylistique outrée : si elle ne brille pas par une originalité excessive, cette représentation-là, fidèle à l’esprit de l’écrivain, met assez bien en valeur l’éternelle audace de ce texte pour pouvoir se passer d’effets de manche conceptuels ou post-modernes.